Apa Itu Toxic Positivity dan Mengapa Ini Berbahaya?

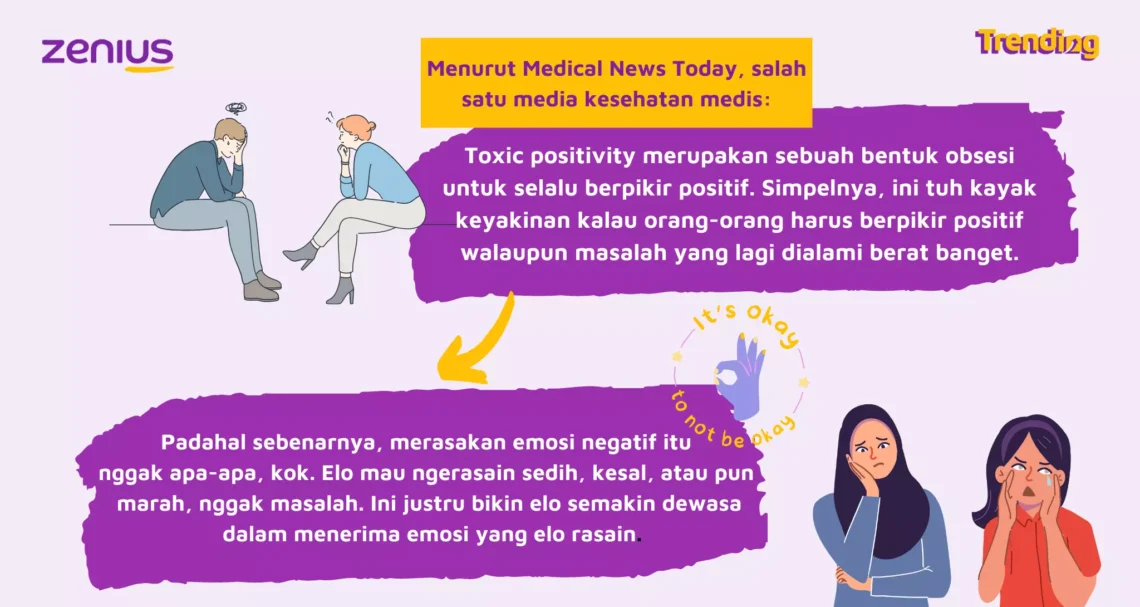

Toxic positivity adalah tekanan sosial atau pribadi untuk tetap positif dalam segala keadaan, bahkan ketika seseorang sedang mengalami kesedihan, kemarahan, atau stres. Ungkapan seperti “Semua akan baik-baik saja” atau “Lihat sisi positifnya” memang terdengar menyemangati. Namun, jika digunakan untuk mengabaikan emosi negatif, efeknya justru bisa merugikan.

Meskipun niatnya baik, sikap ini membuat seseorang menekan perasaan aslinya. Emosi seperti kecewa, marah, dan sedih adalah bagian dari respons alami manusia. Ketika perasaan ini di tekan terus-menerus demi terlihat kuat atau “baik-baik saja”, maka risiko gangguan psikologis bisa meningkat.

Selain itu, toxic positivity juga menciptakan standar emosional yang tidak realistis. Seseorang bisa merasa bersalah hanya karena merasa sedih. Padahal, tidak ada manusia yang selalu bahagia. Jika emosi negatif terus di sangkal, proses penyembuhan emosional pun terganggu.

Menerima kenyataan secara jujur justru lebih sehat. Mengakui bahwa hidup tidak selalu menyenangkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kedewasaan emosional. Karena itu, penting untuk mengenali toxic positivity sejak awal agar kita tidak terjebak dalam perangkap emosi palsu yang bisa melemahkan kesehatan mental secara perlahan.

Dampak Emosional yang Terjadi Saat Perasaan Diabaikan

Ketika seseorang menolak atau menutupi perasaan negatif secara terus-menerus, sistem emosinya mengalami tekanan. Pada awalnya, hal ini mungkin terlihat seperti bentuk ketangguhan. Namun, dalam jangka panjang, emosi yang di tekan akan mencari jalan keluar, biasanya dalam bentuk ledakan marah atau stres yang tak terkendali.

Toxic positivity juga bisa menciptakan perasaan keterasingan. Individu yang sedang menghadapi masa sulit dan mendapat respons seperti “jangan lebay” atau “tetap semangat” bisa merasa diabaikan. Alih-alih merasa di dukung, mereka justru merasa tidak di mengerti. Hal ini memperburuk rasa sepi dan mengurangi koneksi emosional dengan orang lain.

Selain itu, ketika emosi tidak di proses dengan sehat, risiko burnout meningkat. Energi emosional terkuras hanya untuk berpura-pura baik-baik saja. Kondisi ini bisa memicu gangguan kecemasan, kelelahan mental, bahkan depresi. Ironisnya, semua ini terjadi saat seseorang mencoba “terlihat” positif.

Untuk itu, penting memberi ruang bagi emosi untuk muncul dan di olah. Menangis, marah, atau merasa takut adalah respons normal terhadap situasi sulit. Menyadari dan mengekspresikan emosi secara sehat justru memperkuat ketahanan psikologis, bukan sebaliknya.

Hubungan Antara Toxic Positivity dan Gangguan Kesehatan Mental

Efek jangka panjang toxic positivity terhadap kesehatan mental sangat serius. Ketika perasaan negatif terus di sangkal, proses mental alami terganggu. Akibatnya, individu lebih rentan mengalami gangguan seperti anxiety, depresi, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Pikiran positif yang di paksakan bisa menjadi beban tambahan. Seseorang tidak hanya berjuang menghadapi masalah, tetapi juga harus berpura-pura tidak apa-apa. Tekanan ganda ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pikiran dan tubuh, sehingga sistem saraf tidak pernah benar-benar tenang.

Lebih parah lagi, toxic positivity bisa menghambat proses terapi atau pemulihan. Orang yang merasa wajib selalu bahagia cenderung enggan mencari bantuan psikologis. Mereka takut dianggap lemah jika mengaku sedih. Padahal, bantuan profesional bisa mempercepat pemulihan dan mencegah kondisi memburuk.

Kondisi ini juga bisa mengganggu pola tidur, menurunkan kualitas hubungan sosial, serta membuat seseorang menjadi tidak jujur terhadap diri sendiri. Dalam jangka panjang, ketidaktulusan emosional tersebut menciptakan konflik batin yang merusak kestabilan mental.

Karena itu, mengenali dan menghentikan kebiasaan toxic positivity penting dilakukan sebelum dampaknya meluas. Menerima kenyataan secara utuh adalah kunci untuk menjaga kesehatan mental yang stabil dan otentik.

Perbedaan Antara Sikap Positif Sehat dan Toxic Positivity

Tidak semua sikap positif itu buruk. Sikap positif yang sehat justru penting untuk menjaga harapan dan semangat hidup. Namun, perbedaannya terletak pada penerimaan emosi. Sikap positif yang sehat tetap mengakui kesedihan, marah, dan rasa takut sebagai bagian dari pengalaman manusia.

Sebaliknya, toxic positivity menolak eksistensi emosi negatif. Ia menuntut seseorang untuk tetap tersenyum, bahkan ketika hatinya sedang terluka. Sikap ini sering kali membuat orang merasa bersalah hanya karena tidak bisa merasa bahagia.

Positivity yang sehat memberi ruang untuk proses penyembuhan. Misalnya, seseorang bisa berkata, “Aku sedang kesulitan, tapi aku yakin aku bisa melewatinya,” daripada memaksa diri mengatakan, “Aku baik-baik saja” padahal tidak. Ungkapan yang jujur membantu emosi mengalir secara alami.

Selain itu, positivity yang sehat juga mendorong empati. Ketika orang lain curhat, kita tidak buru-buru menasehati, melainkan mendengarkan dengan tulus. Sebaliknya, toxic positivity sering kali memotong curhat dengan ucapan klise yang tidak solutif.

Membedakan keduanya sangat penting. Dengan memahami perbedaannya, kita bisa tetap berpikir positif tanpa mengorbankan kesehatan mental atau meremehkan perasaan orang lain.

Baca juga : Pentingnya Menangis untuk Kesehatan Emosional

Cara Menghindari dan Mengatasi Dampak Toxic Positivity

Untuk melindungi diri dari efek jangka panjang toxic positivity, langkah pertama adalah menyadari bahwa semua emosi valid. Setiap perasaan memiliki pesan tersendiri. Alih-alih menolak emosi negatif, cobalah untuk duduk sejenak dan memahami apa yang sedang dirasakan.

Selanjutnya, bangun kebiasaan journaling atau menulis perasaan setiap hari. Ini membantu mengidentifikasi emosi secara jujur tanpa takut dihakimi. Selain itu, carilah dukungan dari orang yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, bukan yang langsung menyuruh “tetap positif”.

Jika tekanan terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Psikolog atau konselor bisa membantu memproses emosi dengan teknik yang sehat. Proses ini jauh lebih efektif dibanding memaksakan diri untuk terlihat bahagia di permukaan.

Sebagai tambahan, hindari memberi komentar yang meremehkan saat orang lain sedang curhat. Ucapkan kalimat seperti “Aku di sini kalau kamu mau cerita” lebih bermanfaat daripada “Kamu harus berpikir positif.” Dengan membangun empati, kita membantu lingkungan menjadi lebih sehat secara emosional.

Akhirnya, praktik self-compassion sangat penting. Maafkan diri saat merasa sedih atau lemah. Manusia bukan robot yang selalu harus bersemangat. Menerima diri apa adanya adalah langkah awal menuju kesehatan mental yang berkelanjutan.

Penutup

Efek jangka panjang toxic positivity bukan sekadar ketidaknyamanan emosional. Jika dibiarkan, ia bisa berkembang menjadi gangguan mental yang serius. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang yang aman bagi emosi—baik yang positif maupun negatif. Sikap positif tetap dibutuhkan, tapi bukan dengan menutupi realitas emosional. Sebaliknya, terimalah seluruh emosi sebagai bagian dari proses menjadi manusia yang utuh.